Nella chiesa parrocchiale della Circonvallazione Ostiense

L’antico altare di Santa Galla una preziosa scultura romana

di Cosmo Barbato

La Garbatella somiglia a un meraviglioso scrigno che custodisce tanti splendidi gioielli. Tra questi c’è un’autentica perla, un monumento che, pur non originario del quartiere, ha acquisito ad honorem pieno diritto di cittadinanza.

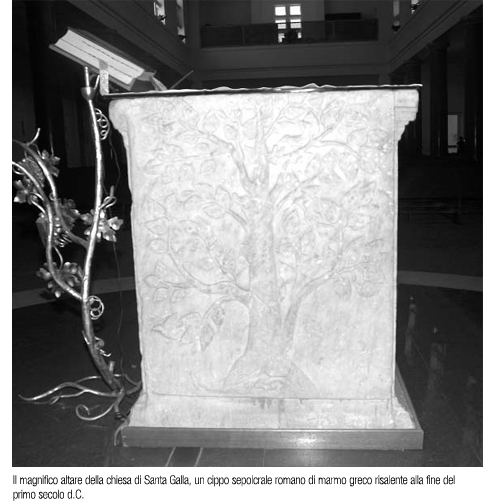

Ci riferiamo al magnifico altare della chiesa di Santa Galla alla Circonvallazione Ostiense, rielaborazione di un cippo sepolcrale romano di fine 1° secolo d.C. di marmo greco finemente scolpito. Ricorrono in questi giorni 15 anni da quando illustri archeologi e storici si riunirono nel Teatro in Portico, sottostante alla chiesa, in un …..

Nella chiesa parrocchiale della Circonvallazione Ostiense

L’antico altare di Santa Galla una preziosa scultura romana

di Cosmo Barbato

La Garbatella somiglia a un meraviglioso scrigno che custodisce tanti splendidi gioielli. Tra questi c’è un’autentica perla, un monumento che, pur non originario del quartiere, ha acquisito ad honorem pieno diritto di cittadinanza.

Ci riferiamo al magnifico altare della chiesa di Santa Galla alla Circonvallazione Ostiense, rielaborazione di un cippo sepolcrale romano di fine 1° secolo d.C. di marmo greco finemente scolpito. Ricorrono in questi giorni 15 anni da quando illustri archeologi e storici si riunirono nel Teatro in Portico, sottostante alla chiesa, in un convegno dedicato al nostro altare, da poco collocato nella parrocchia, ma già appartenuto all’antica chiesa di Santa Galla, che si trovava alle pendici del Campidoglio, lì dove adesso c’è l’Anagrafe, e che fu demolita nel 1935 nel corso degli “sventramenti” operati nel centro storico dal fascismo.

La nuova chiesa di Santa Galla, inaugurata nel 1940 alla Circonvallazione, aveva ereditato quell’antichissimo titolo, cioè il nome, ma non il suo altare, che era finito malamente ricoverato nella chiesa di San Giorgio in Velabro, addirittura con la faccia recante le sculture più belle addossata a un muro. Il merito del recupero, del restauro e della valorizzazione del prezioso marmo fu di don Franco Amatori, parroco della nuova chiesa dal 1984, un figlio della Garbatella, nato 71 anni fa al lotto 26 di Via Roberto de Nobili, appassionatamente legato al quartiere, che gli ha ricambiato stima e affetto per la sua costante azione pastorale ma anche per aver dotato la chiesa di quel prezioso marmo, oltre che di un organo addirittura strepitoso, uno strumento di ben 5000 canne, uno dei più grandi esistenti in Italia.

Ma torniamo al nostro altare.

Santa Galla è una figura quasi leggendaria, risalente al VI secolo, una nobile appartenuta alla potente famiglia degli Anici che annovera tra i suoi membri anche San Benedetto e San Gregorio Magno. Rimasta vedova giovanissima, abbracciò la vita religiosa dedicandosi all’assistenza ai poveri. Stando alla tradizione, avrebbe trasformato la sua casa in una chiesa domestica dedicata alla Vergine e in un ospizio per ammalati e indigenti. La storia documentata della chiesa prende inizio però solo nel 1073, sotto il pontificato di un grande pontefice, Gregorio VII. L’8 luglio di quell’anno, stando alla dedicazione scolpita nel marmo, venne consacrato l’altare, nel quale furono riposte una quantità di reliquie elencate in una lunga epigrafe. Nel Medioevo la chiesa fu importante diaconia con titolo cardinalizio. Nel 1198, richiamandosi alla tradizione assistenziale della santa, vi fu annesso un primo ospedale per infermi.

Ricostruita nella seconda metà del 1500, ospitava anche un’immagine ritenuta miracolosa, uno smalto su rame dell’XI secolo raffigurante la Vergine col Bambino benedicente: questa preziosa icona, dopo la terribile peste del 1656, venne solennemente trasferita nella vicina chiesa di Santa Maria in Campitelli, un grande edificio costruito appositamente “per voto del popolo romano” dopo che si attribuì a un intervento miracoloso l’esaurimento dell’epidemia.

Nella seconda metà del ‘600 l’architetto Mattia de’ Rossi ricostruì la chiesa e l’ospizio di Santa Galla, che accolse anziani soli e bisognosi, sicché a partire da quella data a Roma la parola “santagalla” divenne sinonimo di vecchio, come dire “matusa”. Poi nel 1935 il piccone rase al suolo chiesa e ospizio.

In occasione delle demolizioni, il ricovero dell’altare in San Giorgio in Velabro dovette rivestire carattere di emergenza. Poi, con la guerra, ci fu altro a cui pensare. Certo è che il suo recupero non fu facile. Ci volle molta determinazione da parte di don Franco Amatori per rimuovere una sorta di diritto di usucapione che veniva accampato da coloro che gli avevano offerto ospitalità per tanti anni. Nel 1988 l’altare finalmente tornò nel titolo storico di Santa Galla, ereditato dalla nuova chiesa della Garbatella. Poi, nel maggio 1990, a cura dell’Accademia Cardinal Bessarione, si svolse il convegno di studi che abbiamo ricordato.

Da dove provenga il cippo funerario romano trasformato in altare non è stato possibile stabilire. Il suo riutilizzo come pietra cristiana rientrava in quel clima di recupero dell’antico che caratterizzò un certo periodo del Medioevo. In particolare, altri cippi più o meno analoghi a quello di Santa Galla e quasi tutti coevi furono adattati ad altari. Il nostro è certamente uno dei più belli tra quanti siano pervenuti fino a noi, quasi tutti conservati nei musei. Si tratta di un parallelepipedo di finissimo marmo bianco di circa un metro di lato, pesante 21 quintali. Non si sa a chi fosse dedicata quell’ara sepolcrale perché l’epigrafe originaria era stata scalpellata e sostituita con la dedicazione gregoriana. Risulta praticamente intatto invece l’ornamento artistico costituito, su tre facciate, da una finissima cornice con motivi vegetali intercalati con figurine animali.

La quarta facciata, quella posteriore, la più bella, è interamente occupata dalla raffigurazione di un fronzuto albero di lauro, alla cui base e tra i rami si annida un folto e variato bestiario.

Nel bollettino parrocchiale del maggio scorso, don Franco, che il 30 giugnolascerà la parrocchia, nell’accomiatarsi dai fedeli, scrive con rammarico: “Non troverò più un altare così sacro, così bello, così antico, così piccolo eppure così grande. E’ un simbolo venerabile, un vero tesoro, una reliquia preziosa”. E conclude con un appello per quando tra breve non ci sarà più lui a vigilare: “Custoditelo con gelosia”.

In occasione del convegno di quindici anni fa venne presentato anche il restauro, tenacemente voluto da don Franco Amatori, della grande tela seicentesca anonima, proveniente anch’essa dall’antica chiesa, rappresentante la leggenda di Galla e del pontefice Giovanni I che ricevono dalla Vergine la miracolosa immagine oggi venerata in Santa Maria in Campitelli. Quella pala d’altare fu fortunosamente recuperata dal primo parroco della nuova Santa Galla, don Teocle Bianchi, un prete che ha lasciato di sé un grande ricordo, iniziatore alla Garbatella, a partire dalle drammatiche vicende dalla guerra (8 settembre, bombardamenti, liberazione), di una tradizione di forte legame popolare che perdura ai giorni nostri.

Copyright  tutti i diritti riservati – Cara Garbatella Anno 2 – Giugno 2005

tutti i diritti riservati – Cara Garbatella Anno 2 – Giugno 2005